�����Q�Q�N�R���T���` �����Q�Q�N�R���T���`

���W�u�p�B�`���㊯�]��p���̕��`�v�@

|

�]���35��A�]�쑾�Y���q��p�B�B�����̖��㊯�]��p���i�R���j�̕��e�ł��B36��̉p���́A�����ɗl�X�Ȉ̋Ƃ��Ȃ����l���Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�������A�����ʂɂ킽��p���̋Ɛт́A�ވ��Ő��������̂ł͂Ȃ��A�]��Ƃɑ�X�p����Ă������́A����蕃�e�p�B�̉e���ɂ���ē����ꂽ���̂ł��B

���ł���p�B�̌�F�W�⋳��ɂ���āA�l�i�A�w��E�|�p�A���p�A�㊯�Ƃ��Ă̑f���Ƃ��������̂��p����A�p���̍˔\���J�Ԃ����Ƃ����܂��B����̊��W�ł́A�p�B�̊w��E�|�p�ɏœ_�����āA�p�B�̏�����������A�p���̕`�����G�Ɏ^��Y������ʁA��ł���쎁�⑧�q�p���Ɉ��Ă��莆�̈ꕔ��W�����Ă��܂��B

|

|

|

| �u�בD�}�v�J�����E������M�Y�� |

�u�n�����v�]��p�B�� |

�����Q�P�N�R���U���` �����Q�P�N�R���U���`

���N�H�ɊJ�Â���鍑�������Ղɍ��킹�A����̊��W�ł́A�����͎ʐ^�ł������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u���{�W�ʍ]��R�����摜�v��u�x�m�R��^�v�A�܂��V�N�Ԃɂ킽��]�앶�ɑ��������Ŋm�F���ꂽ�Õ����Ȃǂ�p���A�R���̎��������ǂ��Ă����܂��B�R���́A���i�͎��f����A�K�v�Ȏ��ɂ͏o���ɂ��܂Ȃ��l�ł����B���̒R�����A�p���D�}���i�[���̑ޔ����̍ۂɑ���𓊂��č�����u再]�я��сv�����������Պ��Ԓ��̂P�O���Q�S�i�y�j�`�P�P���W���i���j�̊ԁA���ʂɓW�����܂��B���������Ȃ��I

|

再]�̋с@�@

|

�x�m�R��^ |

|

�����P�X�N�P�O���V���` �����P�X�N�P�O���V���`

�@����14�N�x����T�N�Ԃɂ킽���āu�]�앶�ɑ����������Ɓv���s���Ă��܂����B���̎��Ƃ́A�Õ����͂������A�]��Ƃɓ`����������A�T�ЁA�H�|�A����̗��j�I���������A�ژ^���쐬���邽�߂̂��̂ł��B�����P�X�N�R���ɂ͑S�R���Ƃ����啔�Ȓ����������s����A����ɂ���āA����܂ňꕔ�̎����������Ă͐��m�ɔc������Ă��Ȃ������]��ƕ����̓��e���A�悤�₭���炩�ɂȂ��Ă��܂����B�@���̊��W�ł́A�����ɂ���Ċm�F���ꂽ�]��Ɠ`���̎����̒�����A������E����E�T�ЂȂǂ��悻�T�O�_��W�����Ă��܂��B�قƂ�ǂ��ׂĂ������J�̎����ł��B

|

|

�@�@ �@�@

���䍁�� |

|

| �䌅�e�䎪�G�� |

|

|

|

�@�@ �@���b��U�Ԍ��ٓ� |

|

�����P�X�N�S���P�R���` �����P�X�N�S���P�R���`

�u�`�����Ă������́`�]�앶�ɑ��������̐��ʓW�T�`�v���J���B

|

�@�����P�S�N�x����T�N�Ԃɂ킽���āA�u�]�앶�ɑ����������Ɓv���s���Ă��܂����B���̎��Ƃ́A�Õ����͂������A�]��Ƃɓ`����������A�T�ЁA�H�|�A����̗��j�I���������A�ژ^���쐬���邽�߂̂��̂ł��B�����P�X�N�R���ɂ͑S�R���Ƃ����啔�Ȓ����������s����A����ɂ���āA����܂ňꕔ�̎����������Ă͐��m�ɔc������Ă��Ȃ������]��ƕ����̓��e���A�悤�₭���炩�ɂȂ��Ă��܂����B

�@���̊��W�ł́A����E�Õ����E�m���̕��삩��A����܂Ō��J����Ă��Ȃ��������̂𒆐S�ɁA�T�N�Ԃ̒����ɂ���Ċm�F���ꂽ�l�X�Ȏ������Љ�܂��B

|

|

|

|

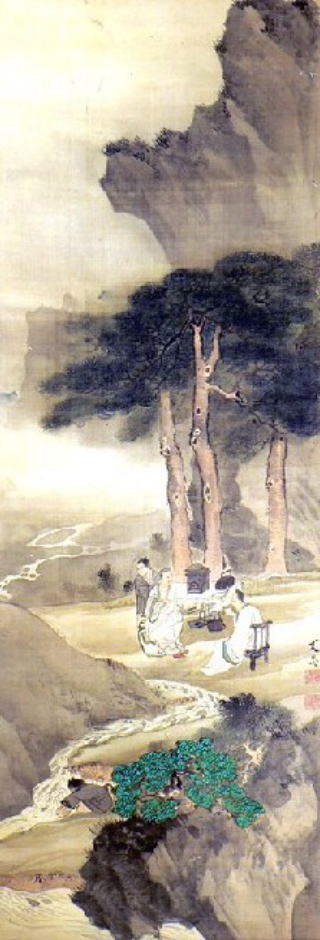

�J����� �u��������}�v

|

��� �u���یՐ}�v

|

�@�����P�W�N�P�P���Q�R���` �@�����P�W�N�P�P���Q�R���`

�u�����k�ɓ��̎��@�Ɛ_�Ё`���@���ꂽ�F��̂������`�v���J�ÁB

�@�������㖖����퍑����ɂ����Ă̖�l�S�N�Ԃ��u�����v�ƌĂт܂��B���m���䓪���A���Ɛ����̋��S���J��Ԃ��ꂽ���̎����ʂ��āA���݂̈ɓ��̍��s���܂ޖk�ɓ��n���́A���j�I�ɏd�v�Ȓn�ʂ��߂Ă��܂����B���̂��߁A�k�ɓ��ɂ͒������瑱�����@�₻�̈�\������������܂��B�܂��A�ɓ�����{�ł���O����Ёi�O�����_�j���͂��߁A�ɓ��R�_�Ёi�ɓ��R�����j�ȂǁA�R������_�Ђ����Ȃ�����܂���B�����̎��@��_�Ђ���́A�l�X�̐M�Ɋւ��l�X�Ȉ╨���\����������Ă��܂��B

�@�����̎��@�Ɛ_�Ђ́A�����̎��������C���[�W���Ă���悤�ȁA��R�Ƌ�ʂ��ꂽ���݂ł͂���܂���ł����B�Ⴆ�ΐ_�Ђ̋����ɂ͐_�{��������A�ʓ��E���Ƃ߂�m�����_�������d�邱�Ƃ��������Ȃ������̂ł��B���̂��߁A�_�Ђ��畧���╨�����@����邱�Ƃ��܂܂���܂��B

�@����̓W���ł́A���������o�y�╨�𒆐S�ɁA���{�l�̐M�̌����i�Ƃ�������_���K���̎���A���������l�X�̋F��̂��������Љ�Ă����܂��B

|

|

| �ɓ��R�_�Џo�y�����l���� |

���ː_�Иk�� |

�@�����P�W�N�R���R���` �@�����P�W�N�R���R���`

�u�B�R�㊯�]��p���̏��헪�v���J�ÁB

�@�ċz������̂Ɠ����ʂ�����O�ɁA�c��ȏ�s�������A�Q�P���I�̂킽�������̕�炵�B�l�b�g���[�N�ɐڑ�����������A���Ȃ���ɂ��ėl�X�ȏ�����肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

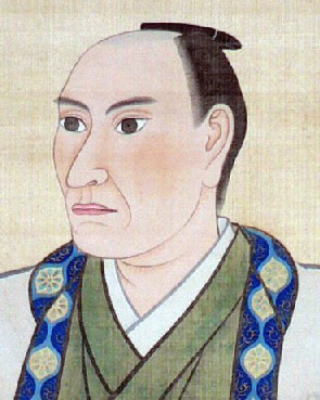

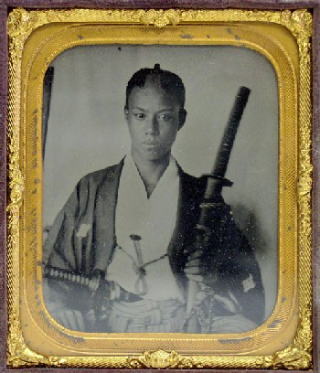

�@�������A�]�ˎ��㖖���̓��{�ł́A���������Ă��邾���ł́A��Ђ̏������邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�t�Ɍ����A���m�ȏ�����葁�����肷�邱�Ƃ̏d�v���́A�������������ƍ��������̂ł��B������������ɁA���{�����̂�a����㊯�Ƃ��Ċ����̂��A�]�쑾�Y���q��p���i�R���j�ł��B

�p���́A�����▋�{�̊C�h�������s�ɗ͂����A�u���㊯�v�ƌĂꂽ�l���ł����A�ނ̊���̔w�i�ɂ́A���L�������W�����ƁA���̕��́E���p������܂����B

�@���̊��W�ł́A�]��Ƃɓ`������������f�ނɁA�B�R�㊯�]��p���́u���헪�v�̈�[���Љ�܂��B

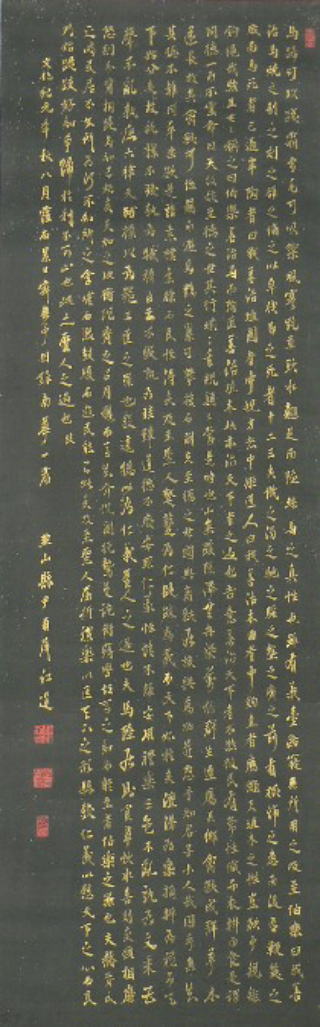

�����\�����}�i�]�앶�ɑ��j |

|

|

�嚠�m�L��@�]��p�����i�]��Ƒ��j |

�����P�V�N�X���R���` �����P�V�N�X���R���`

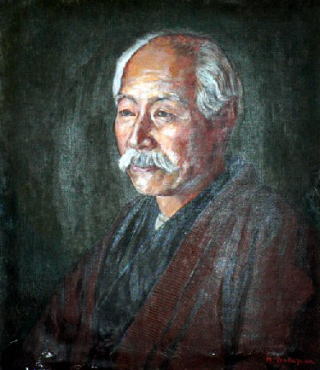

�@�u�Ō�̔B�R�㊯�]��p���v���J�ÁB

�@�@

�@����̊��W�ł́A�]��p���̌ܒj�ɂ��āA���X�ŔB�R�㊯�ƂȂ����]��p���Ƃ����l���ɒ��ځA�ނ̔�����U��Ԃ邽�߂̎�����T�O�_��W�����܂��B�ނ͖��{�̑㊯�ł������A�ېV���ɂ͐V���{�ɋA�����ĔB�R���m���ƂȂ��Ă��܂��B����ɓn�Ă��ĂW�N�Ԃ̗��w�����̌�A���A�����ȁE�呠�Ȃɏo�d����ȂǁA�������疾�������ɂ����Ă̑�ϊv�̎�����A�܂��ɐg�������đ̌������l���Ƃ����܂��B�Q�P���I�̍����A���́u�Ō�̔B�R�㊯�v�̐l�������ǂ邱�Ƃ́A�V���ȕϊv�����鎄�����ɂƂ��Ă��A���ɋ����[���̌����Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |

�@ �@ |

|

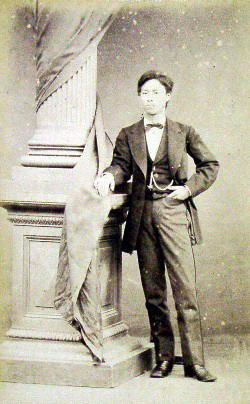

| �c���N�ԍ��̍]��p����(�ʐ^�j |

����L����A�ӔN�̍]��p���� |

�����P�V�N�S���P���` �����P�V�N�S���P���`

| �u�ɓ��̍��s�̗��j�ƕ������v�W���J�ÁB����́A�����P�V�N�S���P���Ɉɓ������E��m�E�B�R�̎O�����������Ēa�������ɓ��̍��s�̌��n�E�Ñォ��߁E����ɂ�������j���A������������Õ����A�G�}�Ȃǂ𒆐S�ɏЉ����̂ł��B |

�@ �@ |

|

| �����`��Տo�y�@�ꕶ�y�� |

�k�����@�Ձi�~�����Ձj�o�y�@��쐅�����i |

|

�����P�U�N �P�O���P���` �����P�U�N �P�O���P���`

�@����16�N�x������W�Ƃ���

��t�����̎ʐ^�t�`�����@���Ƃ��̎���`����J�Â��Ă��܂��B

�@�]�ˎ��㖖���A��ʐ^��Ƃ����܂������V�����摜�}�̂����{�ɂ����炳��܂����B |

|

| �����@��X�^���v |

| �@���̐V�Z�p�����������g�ɂ��A���{�ł͂܂������������v���̎ʐ^�t�ƂȂ����̂��A���c�o�g�̉����@��ł��B�@���̊��W�ł́A�@�ǂ̂悤�ɂ��Ďʐ^�t�ƂȂ��������Љ��ƂƂ��ɁA�ނ̎B�e�����ʐ^��A������ɓ��{�Ŋ����ʐ^�t�����i�t���[�}���E�x�A�g�E�����F�n��j�̍�i�ȂǁA���悻70�_��W�����A�t�����̓��{�ʐ^�j����ڂ��܂��B�S���\�N�O�̕��i��l�X�̎p���A�����̎ʐ^�ł������������B�����ƁA�F�X�Ȕ���������͂��ł��B |

|

|

�@�B�e�����]��p���� |

�����P�U�N �S���P���` �����P�U�N �S���P���`

�@����16�N�x�O�����W�Ƃ��Ģ���c���ƔB�R��������J�Â��Ă��܂��B���̊��W�́A���N�J�`150���N���}�������c�̗��j�ɂ��āA�]�ˎ��エ�悻100�N�ɂ킽���ĉ��c�̎x�z��S�����Ă����B�R�����i�㊯���j�Ƃ̊ւ��𒆐S�ɏЉ����̂ł��

���ɍ]��Ə����̉��c�W�G�}�́A

�]�ˎ���̉��c�̗l�q�����ɓ`����

�M�d�Ȃ��̂ł�� |

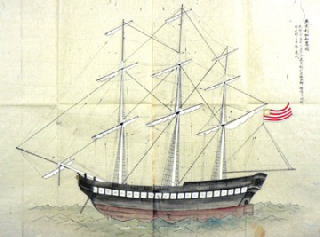

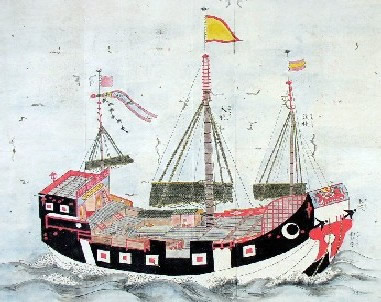

�싞�D�}�i�]��Ƒ��j |

�@

�����P�T�N �P�O���R���` �����P�T�N �P�O���R���`

�@����15�N10���R���`����16�N�R��30���܂ł̗\��ŁA�����`�����̊C�h����ƍ]��R���`����J�Â��Ă��܂��B���ό��n�Ƃ��Ăɂ��키�����p���̂����n��B���̖��O�̗R���Ƃ��Ȃ��Ă��������́A������150�N�O�A�O���D�̗��q�ɔ����Ēz���ꂽ�l�H�̊C��C��ł��B�����āA���̒z�����w�������̂��B�R�㊯�]��p��(�R��)�ł����B

�@�@���̊��W�ł́A�]�ˎ���㔼���疋���ɂ����Ă̓��{�̊C�h����̕ϑJ�ƁA�]��R���𒆐S�Ƃ�����z���̗l�q�A�����ېV��ɑ�ꂪ���ǂ����^���Ȃǂ��Õ�����ʐ^�E�}�\��p���ďЉ�Ă��܂��B

|