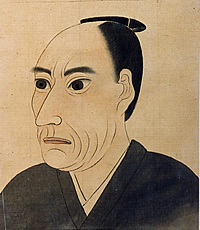

| 江川英龍(坦庵)年表 |

1801年

(享和元) |

父英毅(ひでたけ)、母久子の次男として韮山で誕生 |

1818年

(文政元)

|

江戸に出て、神田の神道無念流、岡田十松道場に入門

本格的な剣道を修業する。

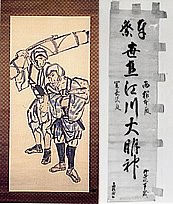

剣道に励む 版画 森英二郎

兄弟子 斎藤弥九郎につく。二年後には免許皆伝となった。 |

1821年

(文政四) |

兄 英虎が病死したため嫡子となる |

1823年

|

旗本北条氏征(うじまさ)の娘と婚姻 |

1824年

|

韮山代官職見習(江戸、本所屋敷) |

母久子を見舞う

版画 森英二郎

|

1830年

(天保元)

|

母久子 病死

母久子からは、「早まる気持をおさえ、冷静な気持を常に持つように」と「忍」をさとされ、以後「忍」の文字を書き、懐中に携帯した。 |

| 1834年 |

父英毅 病死 |

1835年

|

韮山代官就任

江戸にて、高野長英、渡邊崋山等の

蘭学者の集い「尚歯(しょうし)会」が始められる。

後に「尚歯会」に参画。 |

1837年

|

剣友 斉藤弥九郎を手代に、大塩平八郎の乱後弥九郎と甲州微行(びこう)に出、一揆(いっき)を事前に抑える。

このように領内における英龍の

善政に対し、民衆から

「世直し大明神」といわれた。 |

甲州微行(坦庵作) |

1838年

|

米船モリソン号が浦賀に来航以来、英龍や川路聖謨(としあきら)

等は、海外文明の進歩度合や非戦論を幕府に差し出す。 |

1839年

|

鎖国維持派目付 鳥居耀蔵(ようぞう)の副官として、浦賀付近を測量。 |

測量の道具 |

1841年

|

高島秋帆(しゅうはん)、江戸 徳丸原(とくまるがはら)で砲術の実演をする。その後入門し、高島流砲術を修める。 |

1842年

|

江川塾を開き、佐久間象山をはじめ、全国の多くの藩より韮山へ入門者が訪れた。

一方、韮山で大砲(青銅製)、

小銃製造が本格化。 |

反射炉敷地内 モルチール砲 |

1846年

(弘化三) |

蘭、英、仏、露等、外国船の来航しきり。

開国を求められる。幕府の主要ポストも移動しきり。 |

1848年

(嘉永元) |

砲製造先進の佐賀藩主 鍋島直正と会(かい)す。後々、反射炉や洋式鋳砲の技術交流がなされた。 |

1849年

|

英艦マリナー号 幕命を受け下田より退去させる。

(蜀江(しょくこう)の錦)

| イギリス軍艦マリナー号が下田へ入港し、英龍が時の下田奉行にかわって退去交渉をした折、この装束を着、立派な統率者として、軍艦を退去させることに成功した。 |

|

蜀江の錦の袴 |

1850年

|

実子に種痘をし、成功。種痘接種を広める。 |

1851年

|

農兵の必要性を上申。 |

1853年

|

米国使節ペリー浦賀入国。

幕府海防掛(かかり)勘定吟味役格となる。

品川台場築造の命を受け、設計、起工。

高島秋帆を手代にし、中浜(ジョン)

万次郎を手附にする。

反射炉築造の命を受ける。 |

ペリー |

|

1854年

(安政元)

|

ペリー再来日。日米和親条約調印。

下田、函館開港される。

中浜万次郎は徳川斉昭(なりあき)の

反対で通訳方としては使えず、

蘭英辞典の作成を命ず。

反射炉を韮山鳴滝に築工始める。

品川台場完成。 |

江戸時代の洋書 |

ディアナ号座礁見分救助、新造船

建造を戸田にて着工。

病勢悪化、幕府より勘定奉行の

命下り江戸へ。 |

ヘダ号模型

(戸田村造船郷土史料博物館蔵) |

1855年

|

1月16日本所にて死亡。

韮山本立寺に葬られる

子英敏(ひでとし)が代官を

受けたのが16歳。 |

英龍墓 |

1856年

|

実質的には柏木総蔵を中心に鉄砲方 芝新銭座大小砲習練場を初め台場御用、及び大砲鋳造等が引きつがれた。

この習練場には諸藩士の入門がつづき、黒田清隆、大山巖等

多くの人材を輩出した。 |

1858年

|

反射炉による鉄製砲完成 |

靖国神社のカノン砲(韮山製) |

|

1862年

|

英敏死亡。

弟英武(38代)相続最後の代官と

なった。 |

第38代英武 |